تاريخ الخط العربي: المسار الزمكاني للتطور (1)

من الجذور حتى نهاية العصر الراشدي:

- جذور الخط العربي :

تطور الحرف من الصورة الكاملة إلى الصورة الرمزية، ثم إلى مقطع صوتي منفصل، وهي الحروف، ثم تضامت الحروف المفككة لتشكل كلمة، وجملا من الكلمات.

وقد انقسم الباحثون في أصل الخط العربي إلى قسمين:

فأما القسم الأول، ويضم المؤرخين والكتاب العرب الأقدمين، فيرى أن الخط العربي يعود إلى الخط المسند وأصله من اليمن الحميرية، وقد تفرع المسند إلى أربعة أقسام: الخط الثمودي، الخط اللحياني، الخط الصفوي (نسبة إلى تلال الصفا)، الخط الحميري السبئي.

وقد خرج الأخير (الخط الحميري السبئي) من اليمن إلى الحيرة جنوبي العراق، ومنها إلى الأنبار، وانتشر في العراق والشام، ثم عاد إلى الحجاز مع رحلات الشتاء والصيف. وبعد مبعث النبي (صلى الله عليه وسلم) كتب المسلمون بهذا الخط في مكة والمدينة، ثم انتقل إلى الكوفة بعد تمصيرها بأمر الخليفة عمر بن الخطاب.

بذلك يكون نسب الخط هو: مسند- سبئي حميري- حيري- أنباري- حجازي في مكة والمدينة.

وأما الفريق الثاني، وفيه المعاصرون (الباحثون واللغويون والمستشرقون)، فيرى أن الفينيقيين- وهم تجار عمليون جدا- هم أول من حول الكتابة من “الصورة الرمزية” إلى “المقطع الصوتي”، ثم تفرع من الفينيقية ما يلي:

- اليونانية، وهي أصل كل لغات أوروبا.

- القبطية، والتي انتشرت في أفريقيا.

- المسند الحميري ومنه الحبشي.

- الآرامي، الذي تفرع إلى عدة فروع هي: الهندي والفارسي والعبري والتدمري والسرياني والنبطي، ثم تفرع النبطي إلى الأنباري، ومن الأنباري خرجت الخطوط العربية.

وبهذا يكون سند الحرف هو: فينيقي- آرامي- نبطي- أنباري- حجازي في مكة والمدينة.

وهناك نظرية فرعية من هذه النظرية، ترى أن خط النسخ انبثق من النبطية مباشرة، فيما انبثق الخط الكوفي من الخط الاسترانجيلي السرياني. فكان سيرهما متوازيا.

وقد استدعى الاتصال الخطي (التشبيك) بين الحروف أن يكون لكل حرف من الحروف أربعة أشكال: منفرد وابتدائي ووسطي ونهائي، أما الحروف الستة التي لا تتصل بما بعدها (وهي: ا، د، ذ، ر، ز، و)، فانحصرت في رسمين.

وكانت بعض الحروف متشابهة في الرسم بلا تشكيل ولا تنقيط، مثل: ح،خ،ج/ ع،غ/ د،ذ/ ر،ز/ س،ش/ ص،ض/ ف،ق. وكانت العرب تعرفها بالذائقة والسليقة.

كان النبي، صلى الله عليه وسلم، أميا، ولكنه بوحي من الله اهتم اهتماما بالغا بالقراءة والكتابة؛ لأنها مفتاح العلوم كلها، وبدأت أول آية تتنزل عليه بـ{اقرأ}. وعندما تتابع نزول الوحي عليه بالقرآن، اتخذ كُتابا للوحي

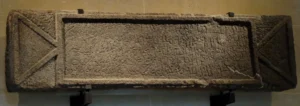

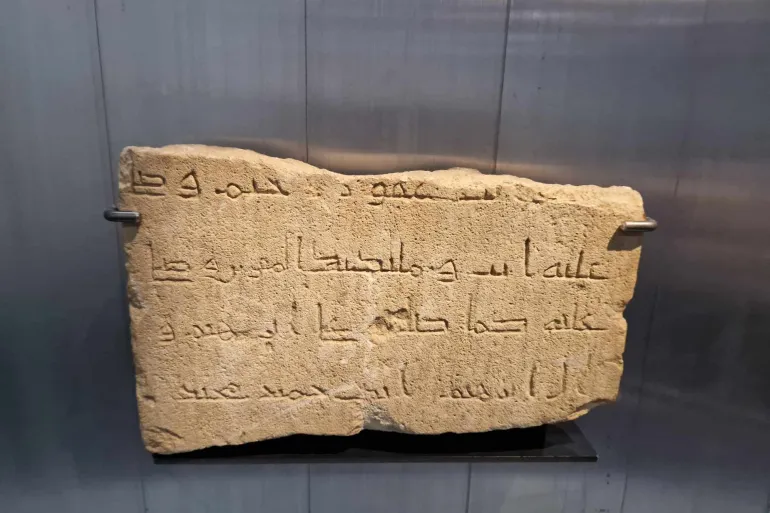

نقش النمارة :

يعرف بنقش امرئ القيس بن عمرو الأول، أحد ملوك المناذرة في الحيرة، ويرجع تأريخه إلى عام 328 للميلاد، وكتب بالخط النبطي المتأخر. وقد عثرت عليه البعثة الفرنسية في مطلع القرن العشرين في منطقة النمارة شرقي جبل العرب بسوريا، ويحتفظ متحف اللوفر في باريس بالنسخة الأصلية للنقش.

وهناك بعض الاختلافات في قراءته، وفي تفسيره، منها:

تي نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التج،

وملك الأسدين ونزرو وملوكهم وهرب مذحجو عكدي وجأ،

بزجي في حبج نجرن مدينت شمرو ملك معدو ونزل بنيه،

الشعوب ووكلهن فرس والروم فلم يبلغ مبلغه،

عكدي هلك سنت 223 يوم 7 بكلول بلسعد ذو ولده،

وتفسيره: تي نفس امرئ القيس بن عمرو، ملك العرب كلها، الذي أسر التاج، وملَك الأَسْدِيِين ونزار وملوكهم، وهرَب مذحج عكدا، وجاء يزجي في حَبَج نجران مدينة شمر، وملَك معدَ ونزَل بنيه الشعوبَ، ووكَلهم فارس والروم، فلم يبلغ ملِك مبلغَه عكدا. هلك سنة 223 يوم 7 بكسلول. فليسعد الذي ولدَه.

العهد النبوي :

كان النبي، صلى الله عليه وسلم، أميا، ولكنه بوحي من الله اهتم اهتماما بالغا بالقراءة والكتابة لأنها مفتاح العلوم كلها، وبدأت أول آية تتنزل عليه بـ{اقرأ}. وعندما تتابع نزول الوحي عليه بالقرآن، اتخذ كُتابا للوحي، بلغ عددهم في مرحلة الذروة أربعين رجلا، كان من أشهرهم: الخلفاء الأربعة، وزيد بن ثابت، ومعاوية بن أبي سفيان.

وفي غزوة بدر أسر المسلمون 70 من مقاتلة المشركين، وقد قبل الرسول، صلى الله عليه وسلم، منهم الفدية للفكاك، لكنه جعل فدية الكاتب أن يعلم عشرة من الصبيان القراءة والكتابة.

وبهذا حصل انفجار معرفي في أمة كانت تُعرف بـ”الأميين”، إذ كان عدد الكُتاب قليلا جدا، حتى إن الرسول، صلى الله عليه وسلم، وصف الحال يومئذ بقوله: “إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب”.

بعدها كتب الصحابة القرآن الكريم، كما كتبوا رسائل النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى الملوك، وكتبوا صحيفة المدينة، إلى جوار كتابتهم في التجارة والمعاملات.

مع انتشار الكتابة في المدينة، ثم انتشار الإسلام خارج حدود الجزيرة العربية والعراق وبلاد الشام، ودخول الشعوب الأخرى، صار من الضروري تطوير قواعد الإملاء؛ لمنع الالتباس في قراءة الحروف؛ فقام أبو الأسود الدؤلي بوضع علامات الإعراب لتمييز الرفع والنصب والجر

الرسم العثماني :

عندما أراد الخليفة الراشد عثمان بن عفان جمع المصحف فيما يعرف بالجمع الثاني لم تكن قواعد الإملاء مستقرة آنذاك، وكانت هناك اختلافات في أسلوب الكتابة بين كاتب وآخر، وربما تفرد كل كاتب بطريقة تخصه، ونسخت المصاحف السبعة على طريقة لجنة زيد بن ثابت، فسُمي الرسم الذي استُخدم في كتابة هذه المصاحف بـ”الرسم العثماني”.

ولكنّ العرب والمسلمين لم يلتزموا بهذا الرسم تماما في الأجيال التالية إلا في القرآن، وأما في الكتابات الأخرى فقد ظهرت مدارس أخرى في الإملاء، منها مدرستا الكوفة والبصرة، ثم استقرت قواعد الإملاء على النحو الذي هي عليه اليوم، وبقي إملاء المصحف على الرسم العثماني دون تغيير، وجل الفقهاء لا يحبذون تغييره، وإنما يجيزونه عند الضرورة، مثل الطباعة بالكمبيوتر والآلات الكاتبة التي لا تتوفر فيها الأشكال المتروكة من الرسم العثماني، مثل الألف القصيرة، أو الهمزة بأشكال معينة.

الشكل والنقط (التشكيل بعلامات الإعراب، والتنقيط لتمييز الحروف المهملة من المعجمة)

مع انتشار الكتابة في المدينة، ثم انتشار الإسلام خارج حدود الجزيرة العربية والعراق وبلاد الشام، ودخول الشعوب الأخرى، صار من الضروري تطوير قواعد الإملاء؛ لمنع الالتباس في قراءة الحروف؛ فقام أبو الأسود الدؤلي بوضع علامات الإعراب لتمييز الرفع والنصب والجر،

وكانت في أول أمرها نقاطا فوق الحرف أو تحته أو بجانبه (الفتحة: نقطة فوق الحرف، الكسرة: نقطة أسفل الحرف، الضمة: نقطة بجانب الحرف)، ثم جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي، فغيرها إلى الفتحة والضمة والكسرة المعروفة الآن.

ثم جاء بعد ذلك النصر بن عاصم الليثي في نحو 90 للهجرة، ووضع النقاط لتمييز الحروف المهملة من المعجمة، فخرجت الحروف بأشكالها الحالية وبنقاطها المتعددة.

ما بين وفاة النبي، صلى الله عليه وسلم، وظهور ابن مقلة، عُرفت عشرات الأقلام، كان منها: قلم الطُومار، والنصف، والثلث، والثلثين، ومختصر الطومار، وخفيف الثلث، وثقيل الثلث، والخرفاج، والديباج، وغيرها.

الخط الكوفي :

أمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ببناء الكوفة، فانتقل الناس والكتاب إليها، وازدهر العلم، وظهر الخط بصورة أجمل وأدق، وسُمي بالخط الكوفي، وبخاصة بعد أن استقر بها الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب.

كان الخط الكوفي جميلا متقنا مناسبا لأصله، ولكن مع توسع العلوم والمؤلفات وكثرة نسخ المصاحف، وجد الناس أن الكتابة بالخط الكوفي الهندسي على قواعده تستغرق وقتا، فصارت تتحول تدريجيا على أيدي الخطاطين إلى الرسم اليدوي الأكثر ليونة، وظهر خط الطومار وخط الجليل، ومن هذه الخطوط بدأت تظهر مجموعة أخرى من الخطوط والأقلام التي كانت تُسمى حسب الجهة: باسم المدينة كـ”الكوفي”، أو باسم القلم الذي يُكتب به كـ”الثلث والثلثين”، أو باسم الحاجة التي يُستخدم فيها كـ”النسخ والتوقيع والرقعة”، أو باعتبار الورق الذي يُكتب عليه كـ”الطومار”، أو باسم الهيئة التي يرسم بها والشكل الذي يعطيه كالمحقق والريحان والمورق والمشجر.

وما بين وفاة النبي، صلى الله عليه وسلم، وظهور ابن مقلة، عُرفت عشرات الأقلام، كان منها: قلم الطُومار، والنصف، والثلث، والثلثين، ومختصر الطومار، وخفيف الثلث، وثقيل الثلث، والخرفاج، والديباج، والسميعي، والأشربة، والحرم، والمفتح، والزنبوري، والمؤامرات، وغبار الحلية، والجناح، والعهود، والمدور الكبير، والصغير، والرياسي، والرقاع، والتواقيع، والنرجس، والريحان، والمنثور، والمرصع، واللؤلؤي، والوشي، والحواشي، والمقترن، والمدمج، والمعلق، والقصص، والمسلسل، والحوائجي، والمشق، والتجاويد، والمصنوع، والمائل، والراصف، والسلوطي، والسحلي، والقيراموز، والمقور، والمدور… إلخ.